内容紹介

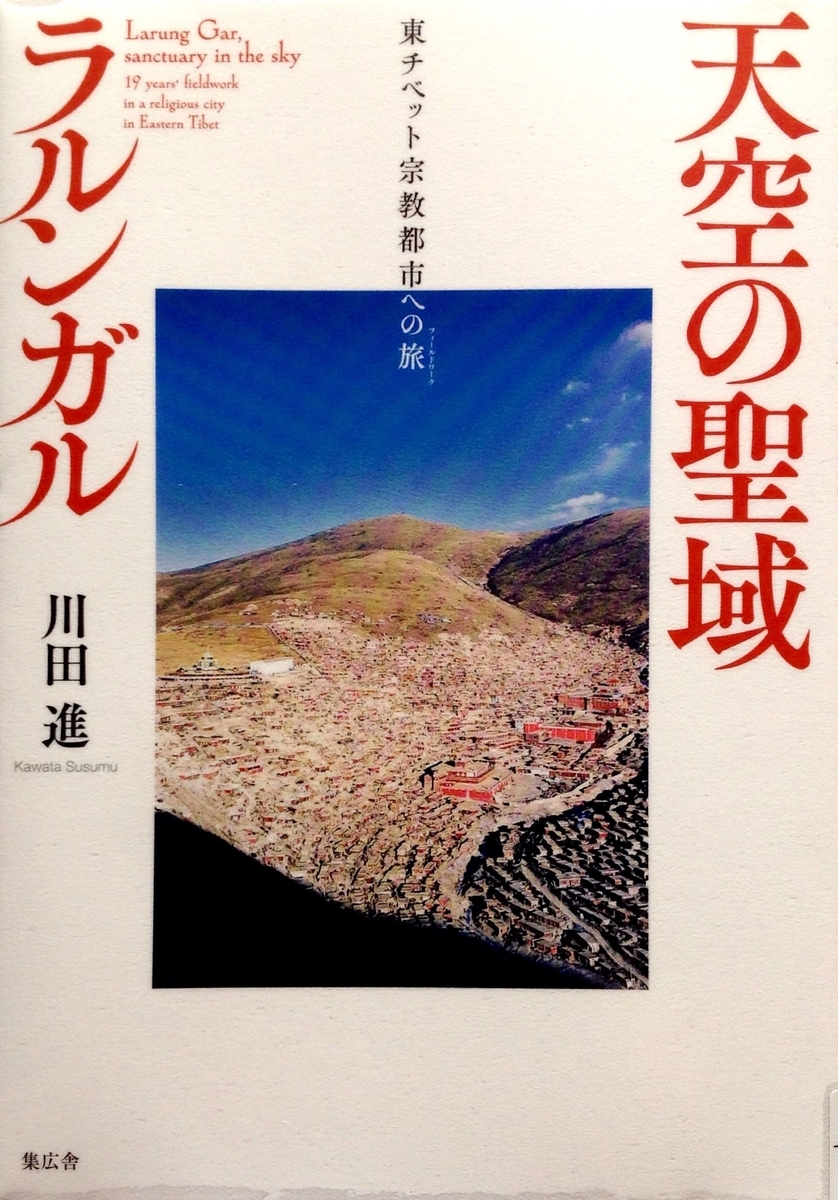

谷を埋め尽くす僧坊群。世界のバックパッカーを始め、 漢人をも魅了し始めた天空の宗教都市の全貌に迫る――。1980年、東チベットの4000mの谷あいの地に開設された小さな仏教学院が、天安門事件、大規模な僧坊破壊、ラサ騒乱など幾多の激動を乗り越え、いつしか1万人以上の学僧と広大な僧坊群を擁する宗教都市となった。政府との軋轢を巧みに交わしながら、漢人(漢族)にも影響を与え始めた“天空の聖地”の歴史と魅力を、90年代から東チベット各地を訪れ続ける著者が綴った労作。

著者について

1962年、岡山県生まれ。大阪外国語大学大学院修士課程修了。博士(文学)。現在、大阪工業大学工学部教授。研究領域は東アジア地域研究、表象文化論。1991年より中国、インド、ネパール等でチベット仏教やイスラームの宗教活動を調査。著書に『中国のプロパガンダ芸術』(共著、岩波書店、2000年)、『東チベットの宗教空間』(北海道大学出版会、2015年)がある。

谷を埋め尽くす僧坊群。世界のバックパッカーを始め、 漢人をも魅了し始めた天空の宗教都市の全貌に迫る──。1980年、東チベットの4000mの谷あいの地に開設された小さな仏教学院が、天安門事件、大規模な僧坊破壊、ラサ騒乱など幾多の激動を乗り越え、いつしか1万人以上の学僧と広大な僧坊群を擁する宗教都市となった。政府との軋轢を巧みに交わしながら、漢人(漢族)にも影響を与え始めた“天空の聖地”の歴史と魅力を、90年代から東チベット各地を訪れ続ける著者が綴った労作。

著者略歴川田 進(かわた・すすむ)

1962年、岡山県生まれ。大阪外国語大学大学院修士課程修了。博士(文学)。現在、大阪工業大学工学部教授。研究領域は東アジア地域研究、表象文化論。1991年より中国、インド、ネパール等でチベット仏教やイスラームの宗教活動を調査。著書に『中国のプロパガンダ芸術』(共著、岩波書店、2000年)、『東チベットの宗教空間』(北海道大学出版会、2015年)がある。

目次はじめに 9

〝禁足地〟としてのラルンガル 9/ラルンガル再開放への期待 11/ラルンガルの持つ「磁力」 12/

本書のキーワード 15/目的と構成 16

関連MAP 18

第1章ラルンガル事始め 21

重慶の男 22

炉霍行のバス 22/「ジンメイ先生に会いに行くんだ」 23/ラルンガルの高僧 25

column ① ラルンガルと「旅行人」 26

ラルンガル入門 35

ラルンガルの位置 35/ラルンガルという名称 35/ラルンガルの発祥 37/宗派を超えた「リメ運動」 38/ラルンガルの組織構成 39/学制 40/学僧のうちわけ 40/ラルンガル現象 41/「師僧の存在こそラルンガルの財産」 43/ラルンガル研究の難しさ 44第2章ラルンガルの誕生 47

ラルンガルの創設者 48

〝法王〟ジグメ・プンツォの生い立ち 48/レーラプ・リンパの〝化身ラマ〟として 49/

ニンマ派の埋蔵経(テルマ) 50/共産党の軍隊が色達を通過 51/十四歳で出家しチャンマ寺仏学院へ 51/「民主改革」と銃弾 52/文化大革命のスローガン「四旧打破」 53/ケサル大王の法力で危機を脱出 54小さな講習所から学院へ 55

私塾からのスタート 55/鄧小平の宗教復興政策 56/穏健派政治家・胡耀邦の時代 57パンチェン・ラマとラルンガル 58

パンチェン・ラマ十世の甘孜州訪問 58/〝超宗派〟の学院へ 59/パンチェン・ラマ十世の急逝とチベット復興への意欲 61/ダライ・ラマ十四世への〝メッセージ〟 63ジグメ・プンツォ、念願のインド訪問 64

ラサ騒乱と第二次天安門事件 64/ノーベル平和賞の波紋 65/ジグメ・プンツォを招いた亡命僧ペーノー・リンポチェとペユル寺 66/ブータン国王からの招聘 67/念願のインドでダライ・ラマ十四世と交流 68/インド仏教界にも衝撃 70/インド訪問が実現した理由 70/世界弘法の旅へ 72

column ② デリーのチベット社会 72第3章ラルンガル粛正 77

成都からラルンガルへ 78

当局が僧坊撤去 78/成都西門バスターミナルで足止め 79/交通の要衝、馬爾康から色達へ 79/「食糧局招待所」に投宿 81/荒れ果てた色達市街 82

ラルンガルを襲った惨劇 84

ラルンガルへの入口 85/破壊された僧坊群 86/誰が撤去作業を行ったのか 87/なぜラルンガルは〝粛正〟されたのか 88

column ③ 僧坊解体・撤去事件と日本の報道 90

ついにラルンガルへ 91

乗り合いトラクターの男の誘い 91/副学院長テンジン・ジャンツォ 92/濃密な時間 93

column ④ 漢人信徒のウェブサイト「白蓮花」 95

日常と非日常の間で暮らす学僧たち 96

招かれざる客 96/龍泉水とバター茶 98/僧坊の暮らし 100/ラルンガルの商店事情 101/毎月十日に開かれるバザール 103

column ⑤ チベット亡命政府から見たラルンガル 104第4章ラルンガルを目指す人々 105

『ニンマの紅い輝き』 106

漢人信徒を取材し発禁処分 106/陳暁東の闘い 107/書名に込められた隠喩 109漢人たちはなぜラルンガルを目指すのか 110

袈裟をまとった電子技術者・圓晋 111/情報通信のプロフェッショナル・圓宏 112/

漢僧のための共同学舎 113/漢僧経堂、数年で満杯に 114

column ⑥ 文化人類学者が見たラルンガル 116

ジグメ・プンツォ学院長の逝去 118

巨星堕つ 118/ダライ・ラマ十四世の特使からのメッセージ 118/中国政府の反応 119/漢人信徒の反応 120/ジグメ・プンツォ学院長の遺言 120

column ⑦ ジグメ・プンツォの訃報 124

ラルンガル再訪 二〇〇四年八月 125

色達行きバスは超満員 125/被災地さながらの色達市街 125/乗り合いワゴン車でラルンガルへ 127/尼僧坊撤去地区での聞き取り 128/漢人信徒の生活 129/言葉を濁す副学院長 132/学院長追悼映像と記念アルバム 133第5章ラルンガル復興への道 135

復興の槌音 二〇〇七年八月、三回目のラルンガル 136

クレーンのある風景 136/招待所の閉鎖 137/漢人の増加と居士診療所 139「チベット騒乱」後のラルンガル 二〇〇八〜二〇一二年 141

オリンピックと厳戒態勢の甘孜州 141/無事に騒乱を乗り切る 142/雪の峠を越えてラルンガルへ 143/新たなラルンガルの門 143/新・尼僧経堂の完成と喇栄賓館の開業 145/プロパンガスと饅頭売り 147/菜食の教え 149

column ⑧ 二〇〇八年チベット騒乱 150

ネット上のラルンガル 151

ニンマ・インフォメーション 151/掲示板「ニンマ論壇」 152/貧困尼僧への支援活動 153/

高齢の学僧と漢僧への支援 155

column ⑨ ラルンガル高僧の個人サイト 157

ソーシャル・キャピタルとしてのラルンガル 158

二〇一〇年の青海大地震 158/僧と信徒による緊急救援活動 159/漢人信徒の証言 160/宗派・民族を超えたネットワークの意義 161/発禁となった記録映画 162

column ⑩ 色達県幹部が語ったラルンガル 164第6章ラルンガルはどこへ行く 165

信仰なき宗教ツーリズム 166

急増する国内観光客 166/秘匿されてきた色達 167/女性カメラマン・張華 168/

ガイドブック『天府聖域』 169/漢人・華人信仰者のラルンガル巡礼 170/信仰なきラルンガル・ツアー 171商業化に揺れる鳥葬 173

ラルンガルの鳥葬師 174/鳥葬のアトラクション化 175/〝消費〟されるラルンガル 176

column ⑪ 写真家・野町和嘉とラルンガル 178

ラルンガル改造計画 180

外国人の立入禁止 180/二〇一四年の僧坊火災が引き金に 181/ついに僧坊解体へ 181/改造計画の目的 182/改造計画の行方 184/「宗教文化観光経済圏構想」 185/入場料問題 186

column ⑫ 「絶景スポット」化するラルンガル 188

ラルンガルの後継者たち 190

〝知恵袋〟ケンポ・ソダジ 190/仏教学博士ケンポ・ツルティム・ロドゥ 191/「宗教と和諧」政策 192/「一帯一路」構想とラルンガル 193/高僧たちの智謀 194

column ⑬ ヤチェン修行地探訪 196

ラルンガルが問いかけるもの 結びにかえて 197

冬に耐え春を待つ日々 197/ラルン五明仏学院の成立時期 198/宗派を超えた叡智 199/「統一戦線活動」との駆け引き 200/漢人・華人信徒との関係 201/ラルンガルのネットワーク 202/社会インフラへの道 203

略年表 205

資料 NHK制作「天空の宗教都市」評 206

あとがき 215

図版出典一覧 219

参考文献一覧 221

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

「はじめに」から引用〝禁足地〟としてのラルンガル

ラルンガルは、現代中国社会の〝異界〟である。

〝異界〟とは自分たちが属する世界の外側の領域を指している。ラルンガルは現実世界とつながっているにもかかわらず、長年、中国の地図や仏教関係書に載ることはなかった。

公権力の側から見れば、ラルンガルは容認しがたい異形の宗教空間であるため、特殊な結界を張り、部外者の立ち入りに目を光らせてきたのだ。複雑な事情から社会の中で秘匿されたことにより、ラルンガルは次第に神秘性を深めていったのである。

私がラルンガルに初めて足を踏み入れたのは二〇〇一年冬のこと。

当時、ラルンガルにほど近い色達の町には、案内板すら見当たらなかった。地元のチベット人は、「ラルンガルには妖怪変化がいる。物騒だから行くのはよせ」と忠告してくれたが、まさか一つ目小僧が出ることはあるまいと高をくくった。

ところが、ラルンガルの領域に入った瞬間、私は脳天を割られたような衝撃に襲われた。学僧たちの住居である僧坊数百戸がことごとく破壊され、基礎と土壁が露わになり、まるで空襲後の残骸と化していたのだ。

その時、私は乗り合いトラクターの荷台の上に立っていた。すると同乗の男が「写真を撮るな。面倒なことになる」と大声で叫んだ。私は紅いベールをかぶった〝魔物〟の仕業だと直感した。

だが、墓場のような情景が過ぎ去った後、すり鉢状の谷の三方を僧坊群が埋め尽くす姿が眼前に現れると、再び私の脳天に一撃が加えられ、一瞬言葉を失った。

ここはチベットの奥地に存在すると伝えられているユートピアなのか。それとも時の権力との闘争を経て築き上げた傷だらけの解放区なのか。すぐに答えを出すことはできなかったが、一見したところ、ラルンガルは袈裟を着た集団が住まう黄土色の小さな宗教都市であることは間違いなかった。そして、北側の丘にそびえる大仏塔を中心に周囲をながめると、宇宙の縮図を意味する立体マンダラのようにも見えてくる。

トラクターを下りた在家信徒の男が「ここは法王様が開いた聖なる地だ。ただ、残念なことに法王様は不在だが」とつぶやいた。事情が飲み込めない私は、寒風に震え、強烈な砂ぼこりにまみれながら、心臓の鼓動が高まるのを感じた。真っ青に晴れわたった冬の空をハゲワシが悠然と舞い、東チベットの〝浄土〟を見下ろしていた。

今思えば、私にとってラルンガルとの出会いは、今後の人生を左右する驚天動地の一大事であった。なぜ地図にすら載っていないのか。紅い〝魔物〟の正体は何か。「法王」とは誰なのか、今どこにいるのか。私は誰かに見張られているのか。今夜の寝床は見つかるのか。到着したばかりなのに、さまざまな疑問と不安が脳裏を巡った。

私はラルンガルが抱える多くの謎を解明すべく、二〇〇一年から一二年までの間に六回現地へ赴いた。ラルンガルに棲みついたやっかいな〝魔物〟が外国人の立ち入りを制限する時期もあったが、ラルンガル関係者の配慮と仏の加護により、無事に六回の短期調査を終えることができた。

私は本書の執筆に入る前に、もう一度ラルンガルの近況を把握する必要があった。だが、二〇一六年の夏に七回目の訪問を予定していた時、不測の事態が起きた。

現地の政府当局が「ラルンガル改造計画の実施により外国人立入禁止」のお触れを出したのである。その後、数台のブルドーザーと多数の土木作業員が入った後、ラルンガルへ通じる外国人通用門が閉じられたとのこと。日本にいる私の耳もとにブルドーザーのうなり声と尼僧たちの涙声が聞こえてきたように感じた。

その時、私は二〇〇一年にラルンガルで目撃したあの墓場のような情景を思い出した。わがチベットの原風景・ラルンガルはこのまま消滅するのか。

本書を手にした読者は、表紙カバーに掲げられた谷間を埋め尽くす僧坊群に度肝を抜かれたことであろう。ラルンガルは「ラルン五明仏学院」の略称であり、チベット仏教やチベット文化を伝授する政府が認可した教育機関である。学僧数は一万とも二万とも言われている(第1章「ラルンガル入門」参照)。

ラルンガル再開放への期待

二〇一七年三月にNHK・BSが放映した、ラルンガルの今を紹介する番組「天空の 〝宗教都市〟」(巻末資料参照)をご覧になった方もいるだろう。ドローンが撮影した巨大な僧坊群、僧侶の日常、試練の学問、鳥葬の神秘等、今までわれわれが知らなかった宗教と学問が躍動するラルンガルの姿を高性能カメラが鮮明に記録したドキュメントである。

制作に際して私は資料と情報提供を行ったが、宗教紀行番組という性質上、政治と宗教の関係に触れることはできなかった。そこで、映像作品に収めることができなかったラルンガルにまつわる秘話や逸話も本書に盛り込んでいきたい。

いまだ正確な情報が不足する中、われわれの現実世界と異界ラルンガルをつなぐ道具はインターネットである。「ラルンガル」と入力し検索を行えば、概ね二〇一〇年以降のラルンガルをさまざまな角度から撮影した写真や動画を閲覧できる。ラルンガル探訪記の他、二〇一六年以前はラルンガルツアーの募集や案内ガイドの提供などの情報もあふれていた。しかしながら、インターネット上のラルンガル情報の特徴は、現実と虚構がないまぜになっている点にある。不正確な情報がインターネット上を漂流し、ラルンガルの意義と役割が誤解されていることに私は戸惑いを感じてきた。

二〇一六年春に外国人観光客が閉め出された後、ラルンガルの再開放を望む声やラルンガル潜入情報がインターネット上を賑わせた。本書執筆中の二〇一九年初の時点で、具体的な再開放時期を確認することはできない。待ちきれないラルンガルファンや世界辺境愛好家の中には、あえて「関所破り」を敢行する者もいると聞く。ラルンガル改造計画の期間中、中国政府が外国人の入場を禁止している以上、強引な訪問者は逮捕されることも十分あり得る。ラルンガルは確かに宗教教育機関であるが、中国では政治的に「敏感」な場所と見なされてきたことに注意する必要がある。

〝魔物〟の襲来を受けて、ラルンガルの高僧は学僧と信徒たちに向かって、「嵐が去るのを待て」と指示した。ラルンガルは解体され消滅するわけではない。外国人入場再開の日が来るまで逸る気持ちを抑えていただきたい。

ラルンガルの持つ「磁力」

私は一九八一年に大学入学後、漢語の習得に情熱を燃やしつつ、毛沢東時期の小説を読みふけっていた。卒業論文の準備を進めている時、マラチンフ(一九三〇〜)という中国内モンゴル自治区出身の作家が書いた小説「活佛的故事(活仏の話)」を読み、活仏(化身ラマ)に選ばれた少年が不幸な人生を歩むという内容に強い違和感を覚えた。この小説との出会いが、私の初めてのチベット体験である。

東チベット各地に残された中国共産党の足跡に興味を持っていた私は、一九八八年に教員になった後、一九九一年以降、毎年東チベット(主に四川、青海、甘粛、雲南各省内のチベット人居住地区)を探索する旅に出た。

初めて訪れた場所は、十四世紀に活躍したチベット仏教ゲルク派の開祖ツォンカパの生誕地として知られる青海省湟中県のクンブム(タール寺)であった。省都・西寧市の近郊に位置しているため、一九九一年当時、すでに観光化の波が寺院に押し寄せており、最初の聖地訪問は落胆の気持ちを抱えることになった。

その後、アムド(東北チベット)と呼ばれる青海省や甘粛省のチベット人居住地区の各地を放浪しているうちに、またたく間に十年が経過した。アムドを選んだ理由は、中国共産党との関係が比較的良好な地域であり、長距離バスの路線網も充実していたからだ。

そして、東チベットを歩き始めて十一年目に足を踏み入れた場所が、ラルンガルであった。

一九九七年にある漢人信徒との出会いからラルンガルの存在を知って以後、ずっと気になっていた(第1章「重慶の男」参照)。そして、二〇〇一年のラルンガル体験は、私の仕事に大きな転機をもたらした。つまり、これまで中国現代文学を研究対象としていたのだが、魅力が薄らいできた文学研究から足を洗い、ラルンガルを柱とする「東チベットの宗教と政治」を新たな研究テーマに選んだのである。

私に方向転換を決意させた理由の一つは、二〇〇一年にラルンガルで出会ったある漢人僧侶(漢僧)の存在であった。彼は私に「今、中国で真剣に仏教を学びたいのであれば、ラルンガルが最適の場所である」と主張し、仏教に興味を持った後、なぜラルンガルで出家したのか、その理由を滔々と語り始めた。彼が力点を置いたのは、ラルンガルのケンポ(学堂長)が漢語で的確に経典解釈を行うことであった。そして尼僧坊が破壊された一件を質問した際にも、臆することなく丁寧な説明をしてくれた。僧坊を去る際、この漢僧は「ラルンガルのことを知りたければ、陳暁東の『寧瑪的紅輝(ニンマの紅い輝き)』という作品を読むがよい。上海の個人書店へ行けば、私家版が手に入るだろう」と教えてくれた(作品については106頁「『ニンマの紅い輝き』」参照)。

この時、漢僧との二時間に及ぶ濃密な交流は、私の好奇心を強く刺激した。ただし、「ラルンガルへ来たことで、長年探し求めていた信頼できる師僧にやっと巡り会えた」という漢僧の熱い思いと、ラルンガルで発生した僧坊解体事件という二つの出来事を、頭の中で同時に咀嚼することができなかった。

二〇〇一年にラルンガルで過ごした三日間、私は漢僧の言葉と僧坊解体事件のことが頭から離れなかった。そして、短い滞在時間の中で、テンジン・ジャンツォ副学院長に謁見する機会にも恵まれた(91頁「ついにラルンガルへ」参照)。

ラルンガルはもはやチベット人だけの聖域ではない。成都へ戻るバスの中で、チベット人の乗客から、「ラルンガルの創設者は、仏教を学ぶ志を持つ者すべて受け入れる理念を掲げていた」ことも教わった。私は長時間バスに揺られながら、漢人の信徒や出家者を次々と魅了するラルンガルという巨大かつ強靱な「胃袋」の中に飛び込む覚悟を決めた。こうして私にとって初めてのラルンガル訪問は実り多いものであり、大きな達成感が得られた。

ラルンガルを離れて三日目の夜、疲労困憊で成都の交通飯店にたどり着いた時、思わず「ああ、ラルンガルへ行くのが十年遅かった」と叫んだ。十年にわたるアムドの放浪は決して無駄ではなかったが、その時、十年間すべての成果を寄せ集めてもラルンガルの魅力には叶わないと感じた。ラルンガルの夜と同じく、成都の夜もなかなか寝付くことができなかった。興奮した脳の「震源地」は、間違いなくあのラルンガルであった。

私にとってラルンガルの魅力は、広大な斜面に密集する僧坊群だけではない。更なる関心は、仏教徒を引き寄せる強い「磁力」である。チベット人やモンゴル人のみならず、漢人を惹き付ける磁力を、私はラルンガル滞在中に肌で感じ取った。

その磁力は、いったいどのようにして生まれたのであろうか。その後、ラルンガルで定点観測を行い、文献資料やインターネット上の資料収集を継続した結果、磁力を発する仕組みが、今ぼんやりと見えてきたところだ。

大学生の時に読んだ芥川龍之介の小説「歯車」の中に、「僕自身の経験したことを彼に話したい誘惑を感じた」という一文がある。私も「ラルンガルのことを誰かに語りたい」という誘惑の高まりを感じて、十数年前に中国研究誌『火鍋子』(翠書房)にラルンガルについての報告を二篇掲載した。

本書は比較的早い時期にラルンガルという〝迷宮〟に入り込んだ私から、現在ラルンガルに興味をもつ読者諸兄へのメッセージである。ラルンガルはその威容から「絶景」や「奇跡」と表現されるほど軽い存在ではなく、社会主義国家の中でチベットの宗教と学問を守り発展させてゆく重い役割と責任を担っていることも本書を通じてご理解いただきたい。

読者の中には、チベット亡命政府と中国共産党の間に存在する「チベット問題」に関心を寄せる人も多数いることだろう。早いもので一九五九年ダライ・ラマ十四世(一九三五〜)のインド亡命からすでに六十年の歳月が経過した。その間、鄧小平(一九〇四〜九七)の時代にダライ・ラマの中国への帰還問題が議論されてきた。

しかし、現在に至るまで幾度も代理交渉が行われたが、結局のところ双方の主張はねじれた関係のままであり、問題解決の糸口は見いだせていない。

本書のキーワード

本書はいわゆる「チベット問題」を利用した、中国共産党への感情的な批判を目的としたものではない。そして、「ダライ・ラマの意向と資金でラルンガルは創設された」、「中国当局が写真狩りを行った結果、ラルンガルからダライ・ラマの肖像が消えた」といったインターネット上の噂話を引用して、ラルンガルを反中国運動の拠点として描くつもりもない。

想定される読者は、チベットの歴史や文化の愛好家、ラルンガル訪問を夢見るバックパッカー、民族問題や宗教紛争に関心を寄せる者、宗教関係者や研究者、チベット仏教を信仰する在日漢人・華人等である。このような広範囲な読者の存在を念頭に置いた上で、私が設定したラルンガル理解の鍵となる概念や人物は次のとおりである。

ジグメ・プンツォ ラルンガルを創設したチベット仏教ニンマ派の高僧

ケンポ・ソダジ 現在のラルンガルを支える最も重要な高僧

パンチェン・ラマ十世 ラルンガル創設を支援したチベット仏教ゲルク派の高僧

色達 ラルンガル探訪の拠点となる町

ラルンガル粛正事件 二〇〇一年に発生した中国の政教関係を反映した僧坊破壊・撤去事件

ラルンガル改造計画 二〇一六年に始まった政府主導の観光地化プロジェクト

宗教ツーリズム 今後のラルンガルの行方を左右する信仰なき訪問者たちの動向

『ニンマの紅い輝き』 中国漢人信徒のラルンガル体験を記したルポルタージュ

ニンマ・インフォメーション かつてインターネット上にラルンガル世界を築いた組織

ソーシャル・キャピタル ラルンガルが中国社会で生き残るための新たな役割

統一戦線活動 中国共産党が宗教や宗教者を懐柔する戦略

長田幸康 一九九七年にラルンガルを訪問したフリーライター

『旅行人ノート①チベット』 長田が執筆し、蔵前仁一が発行したガイドブック

確かに中華人民共和国は中国共産党が指導・運営する国家である。中国における宗教活動の自由は、あくまでも中国共産党が定めた宗教政策という掌の上で許された「自由」にすぎないため、チベットに関心を寄せる多くの人が「公権力に虐げられたチベット仏教」というイメージを持っていることだろう。

一九九〇年代後半にラルンガルの学僧数が急増した結果、中国共産党は二〇〇一年に尼僧居住区の撤去を強行した。そして二〇一六年以降、地元政府は観光開発を目的としたラルンガル改造計画を実行中である。この二つの時期に公権力が破壊した僧坊群の写真のみを見れば、「ラルンガルは宗教弾圧の標的にされた」という激しい論調が海外から出てくることもうなずける。

ただし、私が長年観察してきたラルンガルは、決して絶望の淵に立たされている訳ではない。ラルンガル自身が公権力という〝魔物〟を退治することはできないが、〝魔物〟と向き合うための智恵と免疫、したたかさを確実に身に付けてきた。私はこれまでのラルンガル体験の中から、幾筋もの希望の光を感じてきた。

目的と構成

本書は中国四川省の奥地に存在するラルン五明仏学院、略称ラルンガルを日本の読者に紹介する目的で著したものである。

二〇一六年以降、「ラルンガルのことをもっと知りたい」、「なぜ今、外国人は立入禁止なのか」、「本当にラルンガルは消滅するのか」等さまざまな質問が、チベット愛好家、バックパッカー、マスコミから私に寄せられた。

そこで、二〇〇一年以降に実施した六回の短期調査に基づき、ラルンガルが発行した図版資料集や漢人信徒がインターネット上に掲載した文書から情報を補うことにより、ラルンガルの過去と現在、そして今後の動向を浮き彫りにしていく。

次に、全6章の構成を以下に示す。

第1章「ラルンガル事始め」では、一九九七年ラルンガルとの「出会い」、『旅行人ノート①チベット』に掲載されたラルンガル情報の変遷、そしてラルンガルに関する基礎知識を扱う。

第2章「ラルンガルの誕生」では、創設者ジグメ・プンツォの来歴と活動、文化大革命終結後の宗教政策、パンチェン・ラマ十世との関係等を説明した後、ジグメ・プンツォ一行のインド訪問が実現した背景を探る。

第3章「ラルンガル粛正」では、二〇〇一年ラルンガル初訪問の際に目撃した僧坊撤去事件に触れた後、テンジン・ジャンツォ副学院長への謁見と学僧たちの生活風景を紹介する。

第4章「ラルンガルを目指す人々」では、ルポルタージュ作品に描かれた漢僧及び私がラルンガルで出会った漢人信徒の潮流、二〇〇四年ジグメ・プンツォ学院長逝去の衝撃とその後の動向を論じる。

第5章「ラルンガル復興への道」では、二〇〇七年から一二年までのラルンガルの変化、二〇〇八年東チベット騒乱との関係、震災救援活動と地域連携の模索、インターネット上に築かれた宗教空間の特徴を明らかにしていく。

第6章「ラルンガルはどこへ行く」では、信仰なき来訪者への対応、宗教ツーリズムの展開、観光開発による改造計画の行方等、現在直面している諸問題を紹介しつつ、将来のラルンガル像を探る。

それでは、天空の聖域ラルンガルの扉を開いてみよう。